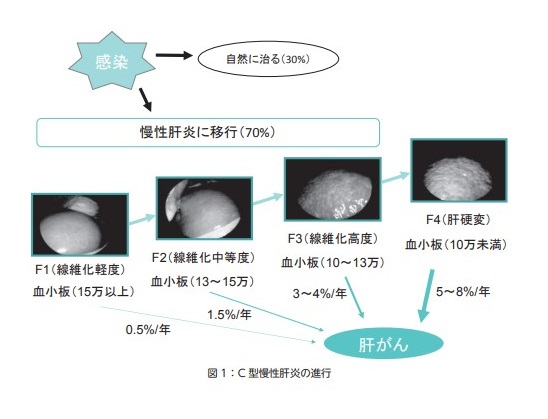

C型慢性肝炎の治療の目標は、肝臓病が進んで肝硬変や肝がんになってしまわないようにすることです。このためには、抗ウイルス療法によってウイルスを排除し、肝臓病の進行を止めることが大切です。また、ウイルスの排除がうまくできなかった場合、副作用で抗ウイルス療法を中止してしまった場合、他の病気などの理由で抗ウイルス療法を受けられない場合などには、肝臓の炎症を抑える肝庇護療法を行うことで、肝臓病の進行を遅らせることができます。

近年、副作用が少ない「飲み薬」が増えてきており、95%以上の確率でウイルス排除が期待できます。ウイルスが排除できなかった場合は耐性ウイルスができ、その後の治療が難しくなることがありますので注意が必要です。

主な治療方法

1 抗ウイルス療法

ウイルスを排除する治療には、以前用いられていたインターフェロンは有効性や副作用の面から、最近では用いられなくなり、現在は「飲み薬」だけの直接作動型抗ウイルス薬あるいは経口抗ウイルス薬のリバビリンとの組み合わせで行われます。

- (1)直接作動型抗ウイルス薬(DAA)

- C型肝炎ウイルスが肝臓の細胞内で増える過程を直接抑制する飲み薬です。現在推奨されている直接作動型抗ウイルス薬はハーボニー(ソホスブビルとレディパスビルの配合薬)、マヴィレット(グレカプレビル/ピブレンタスビル配合薬)、エプクルーサ(ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)などがあります。

- (2)リバビリン

- リバビリンはインターフェロンや直接作動型抗ウイルス薬と併用することで、これら薬の作用を良くする飲み薬です。

C型慢性肝炎、肝硬変の治療は複数の直接作動型抗ウイルス薬が主流となりました。どの薬剤を用いるかは、今までの治療歴、肝硬変の状態、重度の腎障害の有無、C型肝炎ウイルス型(ゲノタイプ)などによって決まります。また、治療前に薬に対するウイルスの感受性(ウイルス変異)を調べることもあります。

直接作動型抗ウイルス薬には副作用がほとんどありませんが、ほかの疾患で服用している薬との併用で危険な副作用が出現したり、ウイルスを排除する効力が低下することがあります。また腎機能が低下している場合は使用できない薬もあります。これらの治療は大変専門性の高い治療法ですので、医師と相談して、治療を受けることが大切です。C型肝炎治療の項目詳しくはコチラ>>を参照してください

2 肝臓の炎症を抑える治療

肝臓の炎症を抑え、肝臓の機能を保つことは、肝硬変進展および肝細胞がんの発生を抑制することになります。血清ALTが高値で抗ウイルス療法が困難な患者さんでは肝庇護薬などで治療を行います。グリチルリチン酸製剤(強力ミノファーゲンC静脈注射)やウルソデオキシコール酸などの肝庇護薬には、肝臓の炎症を抑える作用があります。またC型肝炎では、肝臓に蓄積された鉄分により活性酸素が発生し、肝炎症状の悪化を招きます。このため肝臓に蓄積された鉄分を減らすための治療として瀉血療法があります。あくまで肝炎の進行を抑え肝硬変及び肝がんへの移行を防ぐための治療法であり、肝炎自体の治癒を目的とするものではありません。また、食事でも鉄分を多く含む食品をできるだけ取らないようにします。

『C型肝炎治療ガイドライン 2022年5月 第8.1版』

『日本肝臓学会編:肝臓病の理解のために 2020年度版』

※Adobe Acrobat ReaderがないとPDF閲覧できません。